六ケ所再処理工場の放射能汚染

六ケ所再処理工場の使用核燃料の受入数と、青森県の小児がんの罹患数が深い相関関係にあることを説明します。

データの収集

『罹患数』は、青森県がん情報サービス – 統計データ・資料集の『青森県小児がん等がん調査事業報告書(平成27年度) 』の11ページの下にある合計から得られます。

『受入数』は、日本原燃株式会社の『六ヶ所再処理工場向け使用済み燃料の輸送量の推移 』から得られます。

| 年度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 罹患数(人) | 38 | 27 | 35 | 36 | 32 | 35 | 33 | 40 | 32 | 36 | 33 | 20 | 21 | 26 | 26 | 6 |

| 受入数(t) | 96 | 340 | 312 | 0 | 524 | 425 | 540 | 266 | 391 | 239 | 93 | 85 | 18 | 13 | 8 | 5 |

グラフの作成

13年度から『罹患数』はそのままで、『受入数 』は1年前のものを使います。

つまり、『受入数 』を1年後ろにずらした図が次のグラフです。

当年度では一年前の参照になるので、『1年前受入量』という項目名になります。

使用核燃料の受入数の1年後と、小児がんの罹患数が一致します。

因果関係は、使用済み核燃料の再処理により放出されたトリチウムなどの放射性物質による健康被害です。

考察

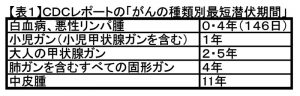

小児がんの最短の潜伏期間は、0.4~1年です。

例えば、小児がんで最短潜伏期間が5年といえば、5歳以下の小児がんの患者はいないことになります。

実際に、0歳からの小児がんの患者がいるので、最短潜伏期間は1年以下ということがわかります。

再処理工場では、受け入れた使用済み核燃料は、再処理を行いプルトニウム,ウランを回収します。

その際高レベル放射性廃液が発生します。

この高レベル放射性廃液をガラス固化という技術により、ガラスの中に放射能物質を封印します。

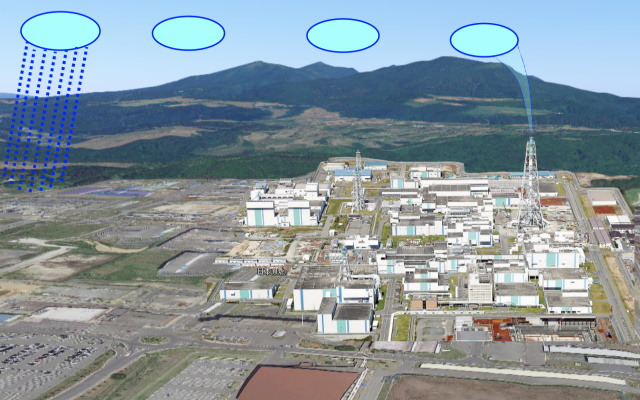

そのときに発生するトリチウム,希ガスを含む水蒸気は、高い煙突で環境にそのまま放出されます。

高レベル放射性廃液を高温の溶融ガラスに触れれば、当然、溶媒である水は蒸発します。

トリチウム,希ガス,そのほかの揮発性放射能物質はそのまま垂れ流しです。

再処理工場から放出されたトリチウム水蒸気の空気団のまとまりが、離れた場所で凝縮し、トリチウム水の雨となり大地に降り注ぎます。

結論

このとき、霧滴となって吸気とともに肺に入るか、雨を浴びて肌から吸収するか、雨水を直接飲んでしまうと、トリチウム水の内部被曝となります。

この、トリチウム水の内部被曝により、急性放射線症に近い、がんが確定した状態となって、0.4~1年の最短の潜伏期間が発症のピークとなる発症タイミングの小児がんが発症していると考えられます。

総括

平成12年から、平成27年まで六ケ所再処理工場で行われていたのは、アクティブ試験というテスト試験での使用済み核燃料の再処理です。

平成23年の福島原発事故により原発、および、原発関連施設は全て停止しました。

平成23年より前は、平均で年間34名ほどの罹患者がいたのが、 平成23年以降は、平均で年間21名ほどの罹患数に減っているので、 アクティブ試験 によって年間13名ほどの子供が小児がんを発症していたと考えられます。

原因物質として、フィルターを素通りしてしまうトリチウム,希ガス,そのほかの揮発性放射能物質が考えられますが、空気団として流れていった先で凝集し雨となって降り注ぐことを考えれば、トリチウムが主因でしょう。

年間13名ほどと過小評価してはいけません。

妊婦の胎児に与える影響は計り知れないものがあり、奇形児の出産,死産が増え、子供が生まれてこなくなります。